Le donne dell’Acquasanta di Francesca Maccani

Saggistica breve, Letteratura, Le donne dell’acquasanta, Francesca Maccani, Rizzoli

Sopraffazione e riscatto ne “Le donne dell’Acquasanta” di Francesca Maccani, edito da Rizzoli

@ Agata Motta, 23-09-2022

Manifattura Tabacchi di Palermo

Una folgorante visita alla Manifattura Tabacchi di Palermo durante la manifestazione “Le vie dei tesori” e in Francesca Maccani, autrice di origine trentina ma ormai da tempo palermitana d’adozione, si accende la scintilla che porterà alla stesura del romanzo Le donne dell’Acquasanta, edito da Rizzoli. Giovani donne chine sui tavoli da lavoro a confezionare sigari bussano alla sua fantasia come personaggi in cerca d’autore, come voci che chiedono di dare corpo e sostanza a vicende dimenticate che hanno attraversato un secolo morente e una città in piena rinascita.

L’anno è il 1897, il ricordo dei fasci siciliani è ancora vivo e l’onda lunga che ha prodotto non si è fermata. Il luogo è la Palermo opulenta dei Florio, degli Ingham, dei Whitaker e degli industriosi imprenditori, della fioritura delle manifatture e delle attività commerciali che fervono facendo da contraltare alla sterile inattività di aristocratici fedeli alla nobile arte dell’ozio, ma è anche la Palermo dei pescatori e della povera gente che si arrabatta per portare in tavola qualcosa, delle ragazze che camminano a piedi nudi e guardano sognanti le signore ingioiellate a passeggio. Sontuosi palazzi, umili dimore, scorci di mare e i rumorosi e umidi locali della manifattura sono lo scenario di una narrazione limpida che sussurra storie di amicizia e di amore che non esauriscono in queste tematiche la loro ragion d’essere, perché l’opera è anche un’indagine rigorosa, ben supportata dalle fonti consultate, di una realtà sociale fatta di soprusi, privazioni, rassegnazione e bisogno di riscatto che vede le donne messe ai margini, incistate in ruoli che hanno il sentore della condanna e dell’ineluttabilità.

Franca e Rosa sono due tabacchine, lavorano e contribuiscono al mantenimento delle loro famiglie. Questo le colloca già su un piano diverso rispetto alle loro madri, sono quasi privilegiate nonostante le mortificazioni e le vessazioni che sono costrette ad ingoiare dai loro capi, uomini, ovviamente, perché soltanto agli uomini (siano essi datori di lavoro, mariti o padri) è permesso comandare e manovrare la vita delle donne. Sono diverse sia fisicamente che come temperamento, e pertanto complementari, ma sanno di possedere il dono prezioso della complicità e della reciproca comprensione.

Franca e Rosa sono due tabacchine, lavorano e contribuiscono al mantenimento delle loro famiglie. Questo le colloca già su un piano diverso rispetto alle loro madri, sono quasi privilegiate nonostante le mortificazioni e le vessazioni che sono costrette ad ingoiare dai loro capi, uomini, ovviamente, perché soltanto agli uomini (siano essi datori di lavoro, mariti o padri) è permesso comandare e manovrare la vita delle donne. Sono diverse sia fisicamente che come temperamento, e pertanto complementari, ma sanno di possedere il dono prezioso della complicità e della reciproca comprensione.

Rosa vorrebbe sposarsi e mettere su famiglia, non ha una visione negativa dell’universo maschile, pensa che non si debba fare di tutta l’erba un fascio e che anche negli uomini possano albergare sensibilità e amore sincero. Franca non ne è convinta, vede le sue compagne salire sulle carrozze di signori viziosi per consegnarsi alle loro voglie per pochi soldi, è importunata per la sua fresca bellezza, sa che può capitare la disgrazia di un marito ubriaco e violento. Il suo obiettivo diventa allora quello di rendere più vivibili le condizioni lavorative delle sue compagne, specie quelle delle giovani madri, costrette a lavorare con i neonati aggrappati alle spalle e a subire le pressioni dei sorveglianti affinché non abbassino il loro livello di produttività. Costruire un baliatico rappresenta una conquista straordinaria e Franca, con la determinazione che le è propria e con l’aiuto di un sindacalista capace anche di scalfire la corazza che lei ha imposto al suo cuore, riuscirà, pagando il prezzo altissimo dell’umiliazione e della violenza, ad ottenere ciò che ha disperatamente voluto. È vero, si trovano tanta paura e rassegnazione nelle sue compagne di lavoro, spesso anche invidia e maldicenza gratuite, elementi che in fondo le rendono umane e vere, ma Franca ha gettato il lievito della consapevolezza nell’impasto informe e per molte di loro si apriranno nuovi orizzonti.

Accanto alla coppia di amiche protagoniste della storia si muovono tanti altri personaggi tratteggiati con precisione e finezza, dalla giovane madre Maria alla sventurata Mela, dalla ricca Margherita dal grembo sterile, preoccupata solo di assicurare una discendenza al marito e un’occupazione alle sue lunghe giornate, allo squallido baronetto che renderà realizzabile il sogno consegnandole il suo “bastardo”, dai beceri e violenti sorveglianti, indaffarati a sopprimere qualsiasi rigurgito di libertà, all’illuminato padrone della manifattura che pian piano maturerà l’idea del baliatico e della salvaguardia della dignità nei luoghi di lavoro. E infine il sindacalista Salvo, l’uomo in grado di prendersi cura dei più deboli e di ascoltare le parole di Franca, di comprenderne la forza dirompente, di riconoscerne la giustezza e il valore.

Francesca Maccani

L’autrice manovra una prosa curata, fluida e amabile, sa restituire il cambio delle stagioni o la scansione delle ore del giorno con immagini sempre nuove e di grande impatto visivo, intreccia dialoghi freschi e credibili, inserisce – con una scelta quasi obbligata ma graditissima ai lettori – intere espressioni o singole parole dialettali che consentono di respirare ambienti e odori di una terra assai amata dalla letteratura, ma, nell’appropriarsi di una consuetudine, la Maccani riesce a rendere solida e significativa la mappatura di un quotidiano che da certi termini non può prescindere. Il narratore onnisciente, infatti, abbraccia attraverso quel dialetto il punto di vista di una collettività che in esso si identifica e la presenza nello stesso periodo di un registro alto trapuntato da un lessico dialettale crea un linguaggio pastoso e avvolgente.

La Sicilia e il suo complesso passato, specie negli aspetti meno noti ed esplorati, sono coordinate che continuano a guidare la letteratura declinata al femminile – da Stefania Auci ad Anna Chisari giusto per citare alcuni dei nomi più recenti – e Francesca Maccani vi si colloca a pieno titolo.

Le donne dell’Acquasanta non è soltanto “una storia palermitana”, come recita il sottotitolo, ma una storia dal respiro più ampio e profondo. La sopraffazione e il bisogno di riscatto appartengono purtroppo al mondo contemporaneo e vi alloggiano con una desolante e pervicace presenza.

Francesca Maccani

Le donne dell’Acquasanta

Rizzoli editore

pp 320

16,00 €

anche su Articolo21

Sebbene la narrazione e il punto di vista siano prevalentemente quelli di Severino, l’autore lascia ampi spazi ad Anna, affidandoli ad un narratore onnisciente che ne racconta il passato e la vita sbagliata in cui si è infilata con le proprie mani, e qualche capitolo a Peppe (forse con una lieve forzatura, non tanto sul piano delle intenzioni quanto su quello del risultato complessivo) di cui pian piano affiora il vissuto, dal punto in cui ha abbandonato la famiglia, e infine il rimorso che lo condurrà ad un gesto indirettamente risarcitorio. L’amore per la libertà, che Peppe ha inculcato alla figlia che ha avvertito a lui più simile e vicina, qui coincide con la fuga.

Sebbene la narrazione e il punto di vista siano prevalentemente quelli di Severino, l’autore lascia ampi spazi ad Anna, affidandoli ad un narratore onnisciente che ne racconta il passato e la vita sbagliata in cui si è infilata con le proprie mani, e qualche capitolo a Peppe (forse con una lieve forzatura, non tanto sul piano delle intenzioni quanto su quello del risultato complessivo) di cui pian piano affiora il vissuto, dal punto in cui ha abbandonato la famiglia, e infine il rimorso che lo condurrà ad un gesto indirettamente risarcitorio. L’amore per la libertà, che Peppe ha inculcato alla figlia che ha avvertito a lui più simile e vicina, qui coincide con la fuga.

Il dilemma parte da un vecchio film di Fritz Lang, girato nel 1941 quando ancora gli Stati Uniti non erano entrati nel conflitto. In esso un oscuro cacciatore interpretato da George Sanders si accosta con un fucile di precisione al luogo più sorvegliato della Germania, la villa a Berchtesgaden in cui Hitler si ritirava spesso. L’uomo lo inquadra nel mirino, spara consapevolmente un colpo a vuoto, poi lo inquadra di nuovo e potrebbe stavolta con il suo sparo raggiungere il suo obiettivo. Ma tutto questo non avviene e la Storia prende la strada della catastrofe. Stessa cosa, ma stavolta scendiamo sul piano della realtà, capita allo scrittore Friedrich Reck-Malleczewen che, nel suo Diario di un disperato, racconta come, pur avendo avuto l’occasione e la tentazione di eliminare Hitler con facilità, non lo aveva fatto, sostanzialmente perché lo aveva percepito come “un personaggio da vignetta comica”. Certo non poteva ancora sapere che lui stesso sarebbe morto in un campo di concentramento. Se gli sviluppi futuri fossero stati chiari e lampanti con congruo anticipo, anche uccidere avrebbe avuto un altro peso, un’altra morale, un altro provvidenziale spessore. È l’irreversibilità della morte a creare profonde lacerazioni interiori, l’impossibilità di tornare indietro, di rimettere tutto a posto, di cancellare persino le tracce di ciò che è avvenuto con un momentaneo atto di volontà.

Il dilemma parte da un vecchio film di Fritz Lang, girato nel 1941 quando ancora gli Stati Uniti non erano entrati nel conflitto. In esso un oscuro cacciatore interpretato da George Sanders si accosta con un fucile di precisione al luogo più sorvegliato della Germania, la villa a Berchtesgaden in cui Hitler si ritirava spesso. L’uomo lo inquadra nel mirino, spara consapevolmente un colpo a vuoto, poi lo inquadra di nuovo e potrebbe stavolta con il suo sparo raggiungere il suo obiettivo. Ma tutto questo non avviene e la Storia prende la strada della catastrofe. Stessa cosa, ma stavolta scendiamo sul piano della realtà, capita allo scrittore Friedrich Reck-Malleczewen che, nel suo Diario di un disperato, racconta come, pur avendo avuto l’occasione e la tentazione di eliminare Hitler con facilità, non lo aveva fatto, sostanzialmente perché lo aveva percepito come “un personaggio da vignetta comica”. Certo non poteva ancora sapere che lui stesso sarebbe morto in un campo di concentramento. Se gli sviluppi futuri fossero stati chiari e lampanti con congruo anticipo, anche uccidere avrebbe avuto un altro peso, un’altra morale, un altro provvidenziale spessore. È l’irreversibilità della morte a creare profonde lacerazioni interiori, l’impossibilità di tornare indietro, di rimettere tutto a posto, di cancellare persino le tracce di ciò che è avvenuto con un momentaneo atto di volontà.

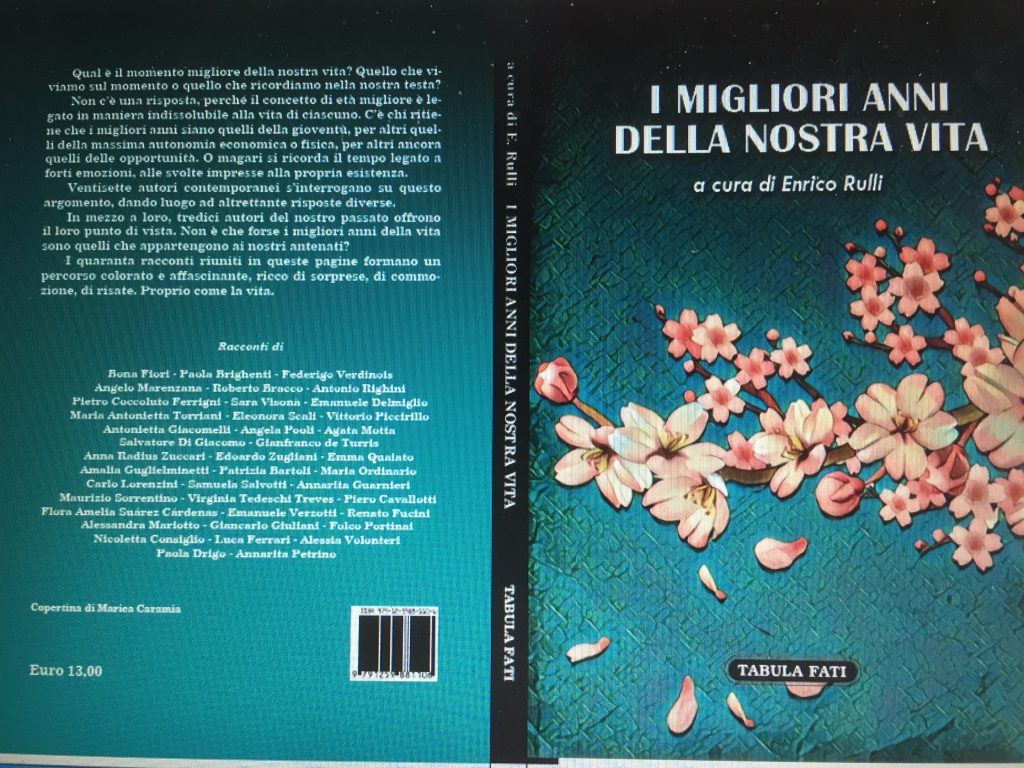

Acclamato e blandito dalla critica che lo ha definito “un filosofo-scrittore”, Bernhard Schlink ha consegnato ai suoi lettori l’ultimo romanzo Donna sulle scale, edito da Neri Pozza.

Acclamato e blandito dalla critica che lo ha definito “un filosofo-scrittore”, Bernhard Schlink ha consegnato ai suoi lettori l’ultimo romanzo Donna sulle scale, edito da Neri Pozza.