Tag: Agata Motta

Recensione di Lucia Tempestini ad”Anime sperse” a cura di D. Ferrante

Punto di (s)vista, Letteratura, Anime sperse, Agata Motta, Tabula Fati

Il ronzio della falena. “Anime sperse”, ed. Tabula Fati

@ Lucia Tempestini, 19 aprile 2024

Fa piacere che, un poco alla volta, in Italia si stia superando il giudizio negativo di Manzoni sull’uso di elementi fantastici in letteratura. Non sono mancati nel Novecento i raffinati frequentatori dei mondi che si nascondono, e si rivelano, dietro lo Specchio: Landolfi, Buzzati, Soldati, l’immensa Ortese, tutti consapevoli che la realtà – l’inesistente realtà – è soltanto un maligno, fuorviante inganno, il maldestro gioco di prestigio di qualche Sik-Sik da teatrino di paese; un fazzoletto di tessuto dozzinale gettato sul capo dello spettatore affinché non possa vedere quel misterioso squarcio nel fondale che lo condurrebbe a perdersi – e ritrovarsi – in labirinti e abissi, a scomporsi in riflessi e rivolgere la parola alla propria Ombra.

Eppure, nonostante questa nobile prosapia, il soprannaturale continua ancora oggi a non godere, alle nostre latitudini, della considerazione che meriterebbe e che gli viene tributata altrove. Così, i lettori tendono a rivolgersi alla letteratura anglo-americana per appagare l’umano bisogno di trascendenza di cui scrive Shirley Jackson in L’incubo di Hill House (ed. it. Adelphi): Nessun organismo vivente può mantenersi a lungo sano di mente in condizioni di assoluta realtà; perfino le allodole e le cavallette sognano.

Quindi, ogni iniziativa editoriale capace di arricchire la trascurata letteratura di genere è motivo di gioia, compresa l’antologia Anime sperse, curata da David Ferrante per Tabula Fati. Si tratta di racconti di fantasmi ispirati a leggende popolari d’Abruzzo e Molise, e nei testi si avverte qualche reminiscenza di Deledda e Serao.

Più in dettaglio, leggiamo di presenze che, per via di una morte violenta, improvvisa, non riescono a staccarsi dalla dimensione terrena e si aggirano in una sorta di limbo, di terra di nessuno, tornando continuamente ai luoghi e alle persone che sentono ancora propri.

Riluce fra i vari racconti, per originalità e profondità, Vuoto a perdere di Agata Motta.

All’interno di una struttura circolare abilissima e avvincente, l’autrice ci fa sentire sotto la pelle, con voce appena sorniona, il disagio crescente della protagonista, pianista di mezza età dal corpo appesantito che ha accettato un ingaggio in un paesino di pietra bianca, un nido d’aquila nel cuore del Gran Sasso: tre strade in croce rischiarate di notte dalla luce affiochita di qualche lampione. L’unica passeggiata possibile per una creatura del mare com’è la musicista è rappresentata dal sentiero che conduce a una panchina situata in prossimità dello strapiombo: un vuoto colmo di azzurrità, insidioso simulacro marino.

Intrattenere i montanini abulici che la sera pascolano ruminando all’Orso bruno non è certo di rimedio al male di vivere, al senso di inutilità e fatica, ai fantasmi che stringono d’assedio Luisa senza concederle riposo.

Fin dalle origini dell’uomo, apparizioni diafane e insanguinate si sono approssimate alla vista dei vivi per ripetere all’infinito le circostanze di una morte percepita in tutta la sua ingiustizia, spesso prematura, quasi sempre brutale. Lemuri in cerca di un’impossibile seconda occasione, più spesso una vendetta; la stessa inseguita da Lucia, morta molti anni prima in un incidente d’auto mentre alla guida si trovava la sorella Luisa.

Persegue la vendetta con un rancore ridacchiante, esibendo le ferite aperte, il viso segnato, la giovinezza interrotta, il desiderio inestinto di vivere ancora, o almeno di pareggiare i conti, finalmente.

Le sue risatine discrete appaiono moleste come lo scricchiolio della falena che turba la colazione in terrazza di Luisa, in apertura di racconto – patate bollite, capperi e fette di pomodoro piluccate di malavoglia. L’insetto finisce miseramente ucciso, almeno così pare, con due colpi di giornale. È da questo episodio – l’agonia del lepidottero sgraziato e petulante sovrapposta alla scomparsa di Lucia – che prende avvio lo smagliarsi rovinoso delle difese di Luisa, la frana della mente davanti all’impossibilità di superare il rimorso.

La falena riapparirà alla fine, durante una frugale cena di Luisa con il vicino Gianluca, per morire fra i resti del pasto con le ali spalancate e un ronzio simile alla risata sommessa di Lucia, precipitando Luisa nel panico. La donna fuggirà verso il sentiero, correndo a fatica mentre il torpore della corsa risale dalle caviglie alle anche. Via, col respiro che annaspa, verso la panchina, oltre la panchina, verso quel vuoto buio dove infine potrà dimenticarsi.

Curatore: David Ferrante

Editore: Tabula Fati

Anno edizione: 2024

In commercio dal: 1 marzo 2024

Pagine: 224 p.

EAN: 9791259882660

Incontro con l’autrice Agata Motta a Palermo

“Baumgartner” di Paul Auster

Saggistica breve, Letteratura, Paul Auster, Einaudi Editore, Baumgartner

Le onde lunghe del dolore. Baumgartner di Paul Auster per Einaudi Editore

@ Agata Motta, 7 aprile 2024

Il dolore, anche quello più lacerante e profondo, non uccide, mantiene chi lo ha provato in una zona di confine tra la tentazione dell’autodistruzione e la pulsione alla vita. Una vita monca, imperfetta – ma la vita lo è sempre anche nelle migliori condizioni – inaridita, piena di buche come una strada male asfaltata, costellata di piccole vertigini e continui vacillamenti, ma pur sempre una vita che continua malgrado tutto. Di questo dolore e delle sue infinite mutazioni si occupa l’ultimo romanzo di Paul Auster, Baumgartner, Einaudi editore, che torna alla perdita della persona amata, già presente in precedenti romanzi come Uomo nel buio o Il libro delle illusioni, ma vi aggiunge una consapevolezza nuova, una maggiore saggezza nutrita da un bilancio filosofico ed esistenziale condensato in poco più di 150 pagine attraversate da innumerevoli forze centrifughe che vengono con pazienza disciplinate e ricondotte al nucleo centrale.

Il dolore, anche quello più lacerante e profondo, non uccide, mantiene chi lo ha provato in una zona di confine tra la tentazione dell’autodistruzione e la pulsione alla vita. Una vita monca, imperfetta – ma la vita lo è sempre anche nelle migliori condizioni – inaridita, piena di buche come una strada male asfaltata, costellata di piccole vertigini e continui vacillamenti, ma pur sempre una vita che continua malgrado tutto. Di questo dolore e delle sue infinite mutazioni si occupa l’ultimo romanzo di Paul Auster, Baumgartner, Einaudi editore, che torna alla perdita della persona amata, già presente in precedenti romanzi come Uomo nel buio o Il libro delle illusioni, ma vi aggiunge una consapevolezza nuova, una maggiore saggezza nutrita da un bilancio filosofico ed esistenziale condensato in poco più di 150 pagine attraversate da innumerevoli forze centrifughe che vengono con pazienza disciplinate e ricondotte al nucleo centrale.

L’autore racconta una fase particolare della vita del professore Seymour Baumgartner, filosofo e saggista giunto al decimo anno della propria desolata vedovanza, con il consueto stile rassicurante che si snoda in un’elegante e sinuosa ipotassi che talvolta precipita in frasi brevi e lapidarie. Il protagonista viene inizialmente presentato attraverso piccoli contrattempi quotidiani ‒ un pentolino bruciato e la conseguente scottatura della mano, una rovinosa caduta dalle scale, un dialogo strampalato con il logorroico letturista dell’azienda elettrica ‒ tra i quali si destreggia a fatica. Anziano, distratto e brontolone Baumgartner cerca il proprio benessere anzitutto nella casa-mondo in cui si muove, uno spazio che deve garantirgli la quiete, quasi a compensazione di ciò che gli è stato sottratto, ma l’ironia che avvolge le pagine iniziali, e che continua a affiorare nel corso della narrazione, lascerà pian piano spazio ad una profonda riflessione sul lutto e sulle sue ripercussioni emotive e soprattutto sul senso della vita che, in realtà, continua a sfuggire al protagonista tanto quanto all’autore.

Auster si affida a un narratore esterno per guardare con maggiore obiettività dentro le giornate poco sensazionali e il triste grigiore di chi si avvia a passi incerti verso una vecchiaia da reinventare o forse per prendere pacatamente le distanze dalle tempeste interiori dell’anziano professore, che si sono ormai trasformate in onde lunghe che aggrediscono la battigia come una carezza pregna di solitudine e malinconia. Ma è una scelta dalla quale scantona più volte con incursioni nel territorio del metaromanzo e con la cessione della voce alla moglie assente che parla attraverso i suoi scritti. Ancora una volta Auster sceglie un protagonista scrittore, dunque un alter ego, ed è proprio l’attività dello scrivere ad essere scandagliata e a divenire oggetto di indagine e di narrazione, come in certi romanzi di Pascal Mercier o di Graham Greene.

Il saggio sulla “sindrome dell’arto mancante” nel quale Baumgartner si immerge rende perfettamente l’idea di quanto la parte mancante del corpo, o nel suo caso la parte mancante dell’anima, possa ancora essere fonte di un dolore indescrivibile e indegno. L’uomo, che razionalmente ha ripreso quasi subito a insegnare, a scrivere, a produrre, a interessarsi all’universo femminile dopo quarant’anni di assoluta dedizione alla moglie, sa di essere tuttora pericolosamente vicino alla zona rossa della follia dentro la quale, nei mesi successivi al lutto, stava per precipitare. E si meraviglia, come sanno fare gli anziani che hanno molto visto e ascoltato, di essere in grado di emozionarsi ancora, pur comprendendo che si tratta delle fredde e precarie emozioni di chi avverte di essere intimamente morto. La porzione di vita che aveva avuto il privilegio di vivere con la persona amata si è esaurita all’improvviso per un tragico incidente in mare, il mare che lei affrontava come l’abbraccio voluttuoso di un amante, lo spazio sconfinato che coincideva con il suo naturale bisogno di libertà. Ciò che è rimasto del tempo è divenuto per l’uomo il prima e il dopo, quando lei non era ancora comparsa nel suo orizzonte e quando lei in quell’incolpevole pomeriggio è tramontata. Le tracce della presenza di Anna, quelle incancellabili, perché costituite da avvii della memoria legati a oggetti, odori, musiche, situazioni, continuano a palpitare e si trasformano in persecuzioni, in larvati sensi di colpa o in dolcissime nostalgie. E in rapidi fotogrammi appaiono gesti, sguardi, parole di quella donna sconosciuta al lettore che si svela nei modi in cui l’assente bussa alla vigile attenzione di chi resta, più nelle piccole cose che in quelle importanti, l’ordinarietà che cementa il quotidiano di una coppia in sintonia.

Che sia sogno o visione diurna non importa, Baumgartner riuscirà a parlare con lei e capirà che deve lasciarla andare, che i morti non devono essere trattenuti nel luogo dal quale si sono distaccati, che non appartengono più ai vivi, che il riverbero del loro amore non deve trasformarsi in un cono d’ombra protettivo sotto il quale crogiolarsi in attesa che il dolore cessi di far male.

Che sia sogno o visione diurna non importa, Baumgartner riuscirà a parlare con lei e capirà che deve lasciarla andare, che i morti non devono essere trattenuti nel luogo dal quale si sono distaccati, che non appartengono più ai vivi, che il riverbero del loro amore non deve trasformarsi in un cono d’ombra protettivo sotto il quale crogiolarsi in attesa che il dolore cessi di far male.

Ecco, il romanzo porge momenti altissimi proprio in tutto questo scavare nel dolore presente e passato, in tutte quelle piccole riflessioni, buttate lì come un inciampo sulla pagina, che davvero restituiscono in perfetta simbiosi malessere e lucidità, ragione e sentimento, e rappresentano l’espressione perfetta e tersa di quanto poco la morte possa tradursi in assenza. I ricordi, dai più banali e apparentemente insignificanti a quelli fulgidi di momentanee felicità, sostengono l’ordito così come le piccole vibrazioni del presente. Il giovane Baumgartner era già ben conscio del valore del momento in corso, della bellezza di un sorriso baciato dal sole, di quanto un giorno lo avrebbe rivissuto con lo strazio delle cose perdute.

Elementi autobiografici compaiono nelle dettagliate ricostruzioni delle rispettive famiglie d’origine. Si comprende che portare alla luce quei reperti accarezzati dall’affetto corrisponde all’intima necessità dell’autore di un ancoraggio alle proprie radici, ma nel contesto si collocano come piccole forzature e inutili distrazioni. Anche il tentativo, non riuscito, di Baumgartner di contrarre un nuovo matrimonio con una donna dalle caratteristiche opposte a quelle che erano appartenute ad Anna risulta puramente funzionale al dispiegarsi dello stupore per la rinnovata capacità di amare dell’uomo, nonostante la vita umana non sia altro che un carosello di auto impazzite “sulle autostrade della solitudine e della morte possibile”, come recita un altro saggio sul quale il professore ha lavorato.

La prospettiva di dare luce e visibilità alla produzione poetica della moglie, rimasta sempre volutamente una questione privata non destinata al pubblico, potrebbe determinare un nuovo approccio con la memoria della perdita e con la vita, la sopravvivenza forse potrebbe trasformarsi in altro anche in tarda età, ma il condizionale è d’obbligo perché il finale resta aperto e lascia nel lettore un leggero fastidio o una larvata delusione.

Da sempre sedotto dalla logica della casualità e dal trambusto delle tragedie scagliate sulla Terra come fulmini divini, Auster tronca all’improvviso quello che probabilmente sarà il suo ultimo romanzo, non senza aver disseminato indizi di non univoca interpretazione. Possiamo leggervi vitalità e speranza o forse un tortuoso tragitto verso l’autodistruzione o forse, molto semplicemente, la malattia non ha permesso all’autore di continuare il lavoro.

Scrivere di un’assenza per confermare la propria presenza: questo l’esito più alto di questo breve, denso, potente romanzo.

Paul Auster

Baumgartner

Einaudi editore

pp.153

anche su www.articolo21.org

“Anime sperse”a cura di David Ferrante

David Ferrante (a cura di)ANIME SPERSEStorie di Fantasmi d’Abruzzo e Molise |

|

A volte è un alito di vento tiepido, che arriva sul viso come una carezza. A volte un inspiegabile fruscio di carte; o passi che risuonano in una stanza vuota. In certi casi è la sensazione di riconoscere in una figura dai contorni sfumati qualcuno incontrato chissà quando e chissà dove; oppure si odono lamenti, voci confuse, invocazioni, grida provenire da un palazzo disabitato. Sono sensazioni forti, che turbano chi le prova; tanto più quando avvengono in prossimità di antichi edifici le cui pietre custodiscono leggende di amori disperati, di sofferenze inaudite, di crudeltà concepite da menti perverse. Tra quelle pietre corrose dal tempo sopravvivono le anime sperse. Sono anime inquiete, destinate a non trovare mai pace. Se si manifestano a chi ha provato un dolore analogo, accade un prodigio: un abbraccio che supera la barriera tra il possibile e l’impossibile.

|

https://www.edizionitabulafati.it/animesperse.htm

Eccomi con Vuoto a perdere in una nuova antologia a tema curata da David Ferrante. Editore Marco Solfanelli.

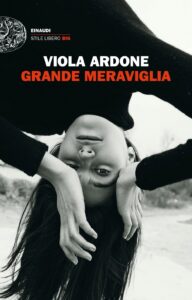

“Grande meraviglia” di Viola Ardone

Saggistica breve, Letteratura, Viola Ardone, Grande Meraviglia, Einaudi Editore

La “Grande Meraviglia” di Viola Ardone per Einaudi Editore

@ Agata Motta, 27 febbraio 2024

Ѐ già al suo terzo romanzo di successo e può respirare la magica atmosfera di un consenso diffuso e quasi affettuoso. Viola Ardone, giovane e talentuosa autrice, possiede la capacità di individuare tematiche di spessore attraverso le quali raggiungere la sensibilità e l’interesse di una vasta platea di lettori, costruendo con precisione microcosmi nei quali entrare in punta di piedi e dai quali uscire in qualche modo arricchiti.

Ѐ già al suo terzo romanzo di successo e può respirare la magica atmosfera di un consenso diffuso e quasi affettuoso. Viola Ardone, giovane e talentuosa autrice, possiede la capacità di individuare tematiche di spessore attraverso le quali raggiungere la sensibilità e l’interesse di una vasta platea di lettori, costruendo con precisione microcosmi nei quali entrare in punta di piedi e dai quali uscire in qualche modo arricchiti.

In Grande meraviglia, edito da Einaudi, pur scavando nel dolore della salute mentale, nella nebbia di relazioni familiari inceppate, nelle frustrazioni e nei successi di controverse battaglie sociali e legislative, porge momenti di leggerezza e di incanto, grazie all’ironia lieve dei due protagonisti – la piccola Elba e il dottor Meraviglia – che sono anche le voci narranti delle quattro parti del romanzo. Due prospettive diverse e due vissuti complessi che confluiscono in un comune percorso di crescita professionale e di resurrezione interiore.

La bambina nasce in manicomio e cresce con le tenere cure della sua “Mutti” (“madre” in tedesco, la lingua segreta e oscura della comunicazione più intima), capace di plasmare, dentro l’inferno, una realtà alternativa in cui dare spazio al gioco e alla fantasia, in cui far risuonare il canto quando gli altri insopportabili rumori squarciano il sottile velo della loro complicità. Elba uscirà da quel luogo per qualche anno, giusto il tempo di ottenere i primi rudimenti scolastici dalle “suore culone”, assai poco evangeliche e accoglienti, ma al suo ritorno non troverà più la madre. Le diranno che è morta, ma il suo cuore sa che si tratta di una menzogna e che la madre è stata semplicemente confinata nel luogo del non ritorno, dei malati ingestibili, delle creature dal cervello bruciato dagli elettroshock. Sceglierà dunque di restarle accanto, pur senza vederla, per proteggerne almeno il passato e tutta la “grande meraviglia” che aveva saputo creare per lei. Uscita dall’adolescenza e infranto il sogno di ricongiungersi alla madre, la cui morte reale arriva il giorno fatidico del crollo del muro di Berlino (la riunificazione dell’amata terra d’origine, la Germania, non produrrà purtroppo quella delle tante schegge impazzite della sua psiche), Elba potrebbe vivere la sua seconda possibilità, ma possiede il carattere del fiume sontuoso di cui porta il nome, il semplice fluire degli eventi non le si addice e le ferite del passato continuano a pressare e a dettare le proprie leggi.

Ad affiancare Elba, in un arco temporale che va dai primi tentativi di applicazione della legge Basaglia ai giorni nostri, troviamo il dottor Fausto Meraviglia (dal nome oltremodo simbolico) idealista e affamato di vita, che sceglie di salvare Elba e di farne la figlia “d’elezione”, dopo aver mantenuto una relazione distratta e superficiale con la famiglia – una bellissima moglie e due figli – in costante ricerca di attenzione.

L’autrice gli cede spazio e voce quando è ormai vecchio e provato. Lo scintillìo della giovinezza era già arrivato al lettore attraverso le parole di Elba e torna in ampi flashback illuminati dal diverso punto di vista dell’uomo. Ritrovarsi comodamente seduto in poltrona ad ascoltare le chiacchiere di donne borghesi in difficoltà dopo aver lottato per mettere fine alle condizioni disumane in cui versavano i malati internati nei manicomi, dopo aver tentato di donare loro la dignità, dopo averne curato le piaghe in suppurazione con la psicanalisi invece che con la contenzione e l’elettroshock, produce un senso del fallimento, lascia il sapore amaro di una rinuncia alla libertà e all’amore, elementi che in lui camminavano di pari passo. Eppure di amore lui ne aveva dispensato tanto, disinteressato, gratuito, caparbio, amore per le vittime di una società che puniva gli uomini inadeguati e sofferenti e soprattutto le donne, che da altri uomini forti e rispettabili potevano essere facilmente internate per comportamenti ritenuti immorali o comunque non inquadrabili nella ferrea logica del “socialmente accettabile”. Il dottorino dai baffi rossicci era riuscito a guardare negli occhi di quanti non erano stati capaci di indossare la maschera pirandelliana delle convenzioni, era riuscito a leggere il dolore di ciascuna di quelle larve umane a costo di scontrarsi con il sistema – incarnato dal dottor Colavolpe, dispensatore di caramelle colorate in grado di sedare ogni stravaganza e di terapie violente dalle quali spera di ottenere un effetto deterrente – e di pagarne le conseguenze. La vecchiaia lo travolge naufrago e solo, con le uniche compagnie del gatto e di un amico giornalista testimone delle sue lotte idealiste, amareggiato soprattutto per l’abbandono dell’unica creatura sulla faccia della terra che abbia amato e aiutato senza risparmio, con la determinazione di chi spera che dalla salvezza del singolo possa derivare quella del mondo intero.

L’autrice gli cede spazio e voce quando è ormai vecchio e provato. Lo scintillìo della giovinezza era già arrivato al lettore attraverso le parole di Elba e torna in ampi flashback illuminati dal diverso punto di vista dell’uomo. Ritrovarsi comodamente seduto in poltrona ad ascoltare le chiacchiere di donne borghesi in difficoltà dopo aver lottato per mettere fine alle condizioni disumane in cui versavano i malati internati nei manicomi, dopo aver tentato di donare loro la dignità, dopo averne curato le piaghe in suppurazione con la psicanalisi invece che con la contenzione e l’elettroshock, produce un senso del fallimento, lascia il sapore amaro di una rinuncia alla libertà e all’amore, elementi che in lui camminavano di pari passo. Eppure di amore lui ne aveva dispensato tanto, disinteressato, gratuito, caparbio, amore per le vittime di una società che puniva gli uomini inadeguati e sofferenti e soprattutto le donne, che da altri uomini forti e rispettabili potevano essere facilmente internate per comportamenti ritenuti immorali o comunque non inquadrabili nella ferrea logica del “socialmente accettabile”. Il dottorino dai baffi rossicci era riuscito a guardare negli occhi di quanti non erano stati capaci di indossare la maschera pirandelliana delle convenzioni, era riuscito a leggere il dolore di ciascuna di quelle larve umane a costo di scontrarsi con il sistema – incarnato dal dottor Colavolpe, dispensatore di caramelle colorate in grado di sedare ogni stravaganza e di terapie violente dalle quali spera di ottenere un effetto deterrente – e di pagarne le conseguenze. La vecchiaia lo travolge naufrago e solo, con le uniche compagnie del gatto e di un amico giornalista testimone delle sue lotte idealiste, amareggiato soprattutto per l’abbandono dell’unica creatura sulla faccia della terra che abbia amato e aiutato senza risparmio, con la determinazione di chi spera che dalla salvezza del singolo possa derivare quella del mondo intero.

La speranza però filtrerà ancora nel cuore ingrigito e cupo del bizzarro dottore dei pazzi, che in fondo un po’ di pazzia ha trattenuto con sé, tramite la riappropriazione della paternità, quella che aveva sacrificato al lavoro e alla dedizione ai pazienti. Seppur in catastrofico ritardo, il dottor Meraviglia accetterà che i figli non si scelgono e non si giudicano, vivono le proprie esperienze e non quelle che i genitori desidererebbero per loro, comprenderà di aver soltanto attraversato e non vissuto la famiglia amata in controluce.

L’autrice posa uno sguardo rivelatore anche sui figli che subiscono la personalità strabordante ed eccentrica dei genitori, sulla difficoltà di intraprendere il proprio cammino senza subire troppi danni e senza assecondare l’istinto, sempre in agguato, di voler deludere il genitore inarrivabile, forse per riceverne finalmente la cura e l’accudimento.

Felici e dense di umana partecipazione risultano nel complesso le parti dedicate al manicomio con il suo corteo di anime perse e corpi disfatti, di infermiere e personale medico, tragici custodi/carcerieri di un’umanità di scarto, mentre risulta a tratti meno ispirato il racconto della tentazione suicida del vecchio Meraviglia, rimasto solo con i suoi nodi irrisolti e i suoi fantasmi.

La lingua scelta per dar voce ad Elba, zeppa di rime, ripetizioni, metafore è indubbiamente la nota più originale di questo romanzo che sa scendere negli abissi della follia con lo sguardo straniato e puro della protagonista che osserva e descrive l’unico mondo conosciuto e accessibile, il “mezzomondo”, dentro il quale anche la vita “normale” che scorre all’esterno arriva a spizzichi e bocconi con le sue lusinghe e le sue più numerose brutture. Ma una volta fuori, una volta liberi, quel mondo che ha riconquistato l’altra metà, non sarà una passeggiata su campi di papaveri. Per qualcuno sarà conferma di inadeguatezza, per altri inserimento nei rugginosi meccanismi lavorativi, per Elba una luce che non illumina ma lambisce attraverso un bacio destinato a non produrre amore e attraverso una conferma di vocazione all’ascolto dell’altrui dolore.

L’empatia come salvezza personale e come messaggio di speranza.

Viola Ardone

Grande Meraviglia

Einaudi editore

pp.299

18,00 €

https://www.scriptandbooks.it/2024/02/29/la-grande-meraviglia-di-viola-ardone-per-einaudi-editore/

https://www.articolo21.org/2024/03/la-grande-meraviglia-di-viola-ardone-per-einaudi-editore/

“Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta

Saggistica breve, Letteratura, Adelphi Editore, Il giorno del giudizio, Salvatore Satta

Il sovrano che tutto livella. Il giorno del Giudizio di Salvatore Satta, Adelphi editore

@Agata Motta, 6 febbraio 2024

Quando può dirsi conclusa la vita di un essere umano? Con la morte sembrerebbe ovvio rispondere, liberazione o approdo, se giunta in età matura, insulto o capriccio, se stroncata prima di dispiegarsi completamente. E il pensiero della morte istintivamente non può essere disgiunto da un bilancio, da una riflessione sul senso e sull’utilità dei propri passi mossi sulla Terra.

Quando può dirsi conclusa la vita di un essere umano? Con la morte sembrerebbe ovvio rispondere, liberazione o approdo, se giunta in età matura, insulto o capriccio, se stroncata prima di dispiegarsi completamente. E il pensiero della morte istintivamente non può essere disgiunto da un bilancio, da una riflessione sul senso e sull’utilità dei propri passi mossi sulla Terra.

Ne Il giorno del giudizio di Salvatore Satta, pubblicato postumo e consegnato al successo dalle edizioni Adelphi, i giorni andati, con il loro corredo di dolore, aspettative e sogni infranti, vengono riacciuffati e ripensati partendo proprio dalla fine, perché forse solo iniziando dalla conclusione è possibile sostanziare il passato. Il Tempo è l’unico vero sovrano che tutto livella, vita e morte si mescolano con un andamento che sembra dominato dal caso. L’illusione foscoliana di una sopravvivenza affidata al ricordo di chi, ancora vivente, la alimenta, è sostituita dall’opposto bisogno di essere “liberati dalla vita” attraverso l’atto della narrazione, quella vita che per legge di natura prende il sopravvento, scavalca il transeunte e si perpetua, paga del proprio trionfo.

Al cimitero della città d’origine, Nuoro, torna un anonimo narratore (nel quale è legittimo intravedere lo stesso autore) che sente di essere ormai vicino alla fine. Ha fatto un lungo viaggio per rivedere i luoghi dell’infanzia e percepirne forme e odori, per riconoscerli forse e ritrovare quel troncone della propria vita che lì ha avuto origine e che lì è rimasto conficcato mentre la restante parte si è spezzata per svolgersi altrove. Ha condiviso quel lembo di terra con i tanti personaggi che come spettri inquieti attendono di essere riesumati dalle parole per essere consegnati, almeno sulle pagine di un libro, al supremo giudizio degli uomini e di un Dio che appare indifferente spettatore di una commedia umana dalle tinte fosche.

Impossibile non collocare il romanzo nel solco magnifico e visionario dell‘Antologia di Spoon River, per quell’atmosfera sospesa tra sogno e realtà nella quale i defunti (i dormienti sulla collina di Edgar Lee Masters) possono materializzarsi nella mente dell’autore ed essere consegnati ai posteri, con le loro storie, tutte le storie, da quelle intrise di fallimento e miserie a quelle apparentemente lustre e appaganti. Il romanzo è comunque pregno di altri evidenti rimandi letterari: le descrizioni crude e realiste del territorio sardo già appartenute alla Deledda, la poetica verghiana dei vinti, l’aristocratico fatalismo di Tomasi di Lampedusa. E letterario risulta anche il linguaggio, colto e sostenuto sul piano sintattico e su quello lessicale.

La storia della famiglia Sanna Carboni, ritratta tra la fine dell’Ottocento e gli anni successivi alla Grande Guerra in un itinerario segnato inizialmente dal benessere sino alla progressiva dissoluzione, si porge come filo conduttore alla capacità evocativa del narratore chiamato a raccontare del notaio, retto e lavoratore indefesso, della moglie, donna Vincenzina, e dei loro numerosi figli.

La storia della famiglia Sanna Carboni, ritratta tra la fine dell’Ottocento e gli anni successivi alla Grande Guerra in un itinerario segnato inizialmente dal benessere sino alla progressiva dissoluzione, si porge come filo conduttore alla capacità evocativa del narratore chiamato a raccontare del notaio, retto e lavoratore indefesso, della moglie, donna Vincenzina, e dei loro numerosi figli.

Inizialmente Satta quasi si inebria nella descrizione della città a lui cara e i primi capitoli, che ne tracciano origine, strade e quartieri con estrema minuzia, ne risultano appesantiti e rendono ostico l’approccio al testo, ma durante il suo percorso di messa a fuoco delle vicende dei Sanna Carboni il narratore viene distratto, chiamato, quasi strattonato dai tanti altri personaggi che in qualche modo sembrano rivendicare attenzione e memoria. Il racconto diventa allora sontuoso perché sviscera vizi e virtù di una società chiusa nel bozzolo dell’identità isolana ma sensibile alle lusinghe del continente, pigra al dibattito politico ma consegnata alle manovre di mediocri personaggi e di apparati ecclesiastici assai abili nelle strategie persuasive, inconsapevolmente avviata alla sciagura bellica della quale giungono solo bagliori lontani o rapaci richieste di giovani vite. Come in una allucinata processione sfilano maestri, ereditieri, prostitute, prelati, sacerdoti, dementi, contadini, pezzenti, beoni, serve, zitelle, una commedia umana con piena vocazione tragica alla quale si assiste da vicino restandone però intimamente distanti. Al lettore Satta, che si interroga sulla funzione della sua scrittura rivelatrice, non chiede infatti giudizi né compassione, sebbene quest’ultima sorga prepotente in certe pagine in cui gli umili subiscono offese crudeli e gratuite.

Ai figli del notaio, che lui vorrebbe crescere come naturali propaggini di se stesso, sembra destinato un futuro di studi e successi, ma naturalmente non sarà proprio così. A quei ragazzi, tutti maschi, se si escludono le due femmine morte in tenerissima età, la vita riserverà cadute e risalite determinate da indoli particolari o da eventi avversi, alcuni ineludibili perché generati dalla grande storia. La madre, un tempo bellissima ma ormai sformata dalle gravidanze e rallentata dall’artrite, può solo limitarsi a osservarli come una chioccia amorosa, a palpitare per i loro silenzi, a farsi divorare dall’ansia per la lontananza.

Il Tempo, si diceva, il tempo infine avvolge e travolge, e quando si assottiglia impone i ricordi come ultima fiammella prima che lo stoppino finisca di bruciare.

Salvatore Satta

Il giorno del giudizio

Adelphi editore

pp.292

€ 13,00

https://www.scriptandbooks.it/2024/02/06/il-sovrano-che-tutto-livella/

“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

Saggistica breve, Cinema e Serie Tv, Festa del Cinema di Roma, C’è ancora domani, Paola Cortellesi

“C’è ancora domani”, tutta la gamma di grigi di Paola Cortellesi

@ Agata Motta, 18 dicembre 2023

Si esce dalla sala con un amaro sorriso sulle labbra o scuotendo la testa. C’è ancora domani, esordio in regia di Paola Cortellesi, ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico ma non ha convinto tutti, come spesso avviene per i film che puntano su tematiche forti e che utilizzano linguaggi meno convenzionali. Forse bisognerebbe far passare qualche giorno prima di scriverne, giusto per capire se l’impatto iniziale dura nel tempo e per valutare a freddo le scelte che la regista ha effettuato per raccontare una storia complessa che, pur ambientata nel primo dopoguerra, ha risvolti di sconvolgente attualità. E allora sì, si può azzardare che il film è perfettamente riuscito, perché entra sottopelle, sedimenta e poi riaffiora, stimola discussioni, crea divisioni, suscita emozioni, scatena risentimenti, alimenta speranze, genera empatia per le tantissime donne che hanno subìto e che subiscono ancora violenze e discriminazioni ma che dal silenzio hanno fatto germogliare piccoli atti di ribellione e resistenza di enorme risonanza privata e sociale. E allora sì, si può affermare che un film con queste caratteristiche è un gran bel film che merita di essere visto – e, se proprio necessario, criticato – e che la Cortellesi si conferma non solo attrice poliedrica di indiscusso spessore ma anche accorta e audace regista per il modo in cui manovra la spinosa materia narrativa proponendola con una grazia che accende passioni senza ustionare, perché la violenza mostrata ha un qualcosa di grottesco che la filtra e la allontana mentre il resto è allusione priva di gratuita esibizione.

Si esce dalla sala con un amaro sorriso sulle labbra o scuotendo la testa. C’è ancora domani, esordio in regia di Paola Cortellesi, ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico ma non ha convinto tutti, come spesso avviene per i film che puntano su tematiche forti e che utilizzano linguaggi meno convenzionali. Forse bisognerebbe far passare qualche giorno prima di scriverne, giusto per capire se l’impatto iniziale dura nel tempo e per valutare a freddo le scelte che la regista ha effettuato per raccontare una storia complessa che, pur ambientata nel primo dopoguerra, ha risvolti di sconvolgente attualità. E allora sì, si può azzardare che il film è perfettamente riuscito, perché entra sottopelle, sedimenta e poi riaffiora, stimola discussioni, crea divisioni, suscita emozioni, scatena risentimenti, alimenta speranze, genera empatia per le tantissime donne che hanno subìto e che subiscono ancora violenze e discriminazioni ma che dal silenzio hanno fatto germogliare piccoli atti di ribellione e resistenza di enorme risonanza privata e sociale. E allora sì, si può affermare che un film con queste caratteristiche è un gran bel film che merita di essere visto – e, se proprio necessario, criticato – e che la Cortellesi si conferma non solo attrice poliedrica di indiscusso spessore ma anche accorta e audace regista per il modo in cui manovra la spinosa materia narrativa proponendola con una grazia che accende passioni senza ustionare, perché la violenza mostrata ha un qualcosa di grottesco che la filtra e la allontana mentre il resto è allusione priva di gratuita esibizione.

L’utilizzo del bianco e nero sottolinea proprio questa ossimorica volontà di messa a fuoco a distanza, è uno sguardo posato su un momento storico e sulle sue ripercussioni sul presente, è un fondale neutro in cui far convivere con effetti sorprendenti canzoni d’epoca (Fiorella Bini, Achille Togliani) e cantautori contemporanei (emozionanti e calibratissimi i brani di Lucio Dalla, Fabio Concato e Daniele Silvestri) in una fusione atemporale di sentimenti universali, è un gioco sapiente che si satura di rimandi simbolici attraverso gesti che portano da una parte all’altra della storia con precise corrispondenze e contrapposizioni, è un velo di ironia che serpeggia attutito dalla gamma dei grigi e amplificato dalle parole, è un’ombra di malinconia che emana dagli intensi primi piani.

Il Neorealismo, cui si è tanto fatto riferimento per questo esordio, risulta di certo assorbito e introiettato, ma crediamo che la Cortellesi non abbia avuto né l’intenzione né la tentazione di confrontarsi con mostri sacri come la Magnani o De Sica. La recitazione non è sanguigna e viscerale, le inquadrature e gli effetti creati non trasudano realtà, i bambini sono chiassosi rompiscatole perfettamente inseriti nelle malate dinamiche familiari, il dialetto raccoglie l’efficacia espressiva del popolo ma assume una funzione spesso dissacrante, specie nelle lapidarie frasi in cui fa capolino la vis comica propria dell’attrice o in alcune battute che rivolge a se stessa (come gli “a parte” teatrali) soffiandole confidenzialmente allo spettatore. Il suo personaggio si distacca profondamente dai modelli e attinge invece a se stessa, alle proprie profonde corde emotive e alla propria originale impronta attoriale, nello spaccato mostrato e nel modo in cui esso è presentato troviamo la sua personale e riconoscibile prospettiva di donna impegnata nel senso più autentico del termine.

Il Neorealismo, cui si è tanto fatto riferimento per questo esordio, risulta di certo assorbito e introiettato, ma crediamo che la Cortellesi non abbia avuto né l’intenzione né la tentazione di confrontarsi con mostri sacri come la Magnani o De Sica. La recitazione non è sanguigna e viscerale, le inquadrature e gli effetti creati non trasudano realtà, i bambini sono chiassosi rompiscatole perfettamente inseriti nelle malate dinamiche familiari, il dialetto raccoglie l’efficacia espressiva del popolo ma assume una funzione spesso dissacrante, specie nelle lapidarie frasi in cui fa capolino la vis comica propria dell’attrice o in alcune battute che rivolge a se stessa (come gli “a parte” teatrali) soffiandole confidenzialmente allo spettatore. Il suo personaggio si distacca profondamente dai modelli e attinge invece a se stessa, alle proprie profonde corde emotive e alla propria originale impronta attoriale, nello spaccato mostrato e nel modo in cui esso è presentato troviamo la sua personale e riconoscibile prospettiva di donna impegnata nel senso più autentico del termine.

Intorno a lei, per nulla offuscati o sacrificati, si muovono gli altri impeccabili interpreti, da Valerio Mastrandrea, il marito violento che a suo modo esercita un’autorità correttiva sulla moglie, a Giorgio Colangeli, suocero dispotico e padre prodigo di consigli, da Emanuela Fanelli, amica e moglie più fortunata che diviene sostegno e punto di rifermento essenziale, a Vinicio Marchioni, che è Nino, amore giovanile e uomo di grande sensibilità, da Romana Maggiora Vergano, la figlia Marcella che, pur detestando l’asservimento materno, finisce per cedere al ricatto amoroso del “sola mia per sempre”, a Francesco Centorame, il giovane e invidiato spasimante di Marcella tutto zucchero e miele che, una volta raggiunto lo status di fidanzato ufficiale, scopre le carte del possesso e del dominio fisico e psicologico, fino al bellissimo abbozzo di donna sola e indipendente offerto dalla sora Franca di Paola Tiziana Cruciani.

L’anno è il 1946, e non potrebbe essere un altro qualsiasi anno del dopoguerra come sarà evidente alla fine, la protagonista è Delia, una delle tante mogli, madri, serve di case come epoca richiede, la città è Roma, mostrata in scorci di grande efficacia sia nei vicoli e nei cortili popolari sia nei vialoni alberati che portano alle abitazioni borghesi nelle quali la donna si reca per aggiungere piccoli introiti alla magra economia familiare. E già intuiamo un’altra Delia, che subisce e soffre senza essere stata del tutto spezzata, in quell’incedere sicuro a sguardo alto, in quei passi fermi posati con le scarpe sformate sui marciapiedi della città “altra”, quella inarrivabile dei signori in cui le mogli sono curate nell’aspetto e supportate da stuoli di domestiche ma comunque redarguite con garbo e paternalismo quando provano ad esprimere opinioni. Sono proprio quelle brevi scorribande fuori dalle claustrofobiche pareti domestiche (la famiglia vive in un seminterrato e la prospettiva “dal basso” delle finestre racconta anche una condizione esistenziale) che regalano alla donna brevi momenti di frescura e di benessere fatti di piccoli quotidiani incontri, di sinceri gesti di amicizia, di furtivi sguardi amorosi destinati a spegnersi nella nostalgia di un passato non più proponibile. Ecco che Delia appare ancora capace di godere e di progettare, anche attraverso una sigaretta (tipico oggetto di emancipazione femminile) fumata sul terrazzo tra i panni stesi o attraverso l’acquisto di uno scampolo con cui confezionare una camicetta nuova da indossare il giorno in cui andrà incontro alla conquista di una inaspettata forma di dignità.

L’anno è il 1946, e non potrebbe essere un altro qualsiasi anno del dopoguerra come sarà evidente alla fine, la protagonista è Delia, una delle tante mogli, madri, serve di case come epoca richiede, la città è Roma, mostrata in scorci di grande efficacia sia nei vicoli e nei cortili popolari sia nei vialoni alberati che portano alle abitazioni borghesi nelle quali la donna si reca per aggiungere piccoli introiti alla magra economia familiare. E già intuiamo un’altra Delia, che subisce e soffre senza essere stata del tutto spezzata, in quell’incedere sicuro a sguardo alto, in quei passi fermi posati con le scarpe sformate sui marciapiedi della città “altra”, quella inarrivabile dei signori in cui le mogli sono curate nell’aspetto e supportate da stuoli di domestiche ma comunque redarguite con garbo e paternalismo quando provano ad esprimere opinioni. Sono proprio quelle brevi scorribande fuori dalle claustrofobiche pareti domestiche (la famiglia vive in un seminterrato e la prospettiva “dal basso” delle finestre racconta anche una condizione esistenziale) che regalano alla donna brevi momenti di frescura e di benessere fatti di piccoli quotidiani incontri, di sinceri gesti di amicizia, di furtivi sguardi amorosi destinati a spegnersi nella nostalgia di un passato non più proponibile. Ecco che Delia appare ancora capace di godere e di progettare, anche attraverso una sigaretta (tipico oggetto di emancipazione femminile) fumata sul terrazzo tra i panni stesi o attraverso l’acquisto di uno scampolo con cui confezionare una camicetta nuova da indossare il giorno in cui andrà incontro alla conquista di una inaspettata forma di dignità.

“Il matrimonio è per sempre” dirà Delia alla figlia smaniosa di concludere il fidanzamento con il bravo ragazzo che la fortuna ha posto sulla sua strada, e in quelle parole si avverte un’incrinatura, un senso di ineluttabilità che fa tremare i polsi. I soldi, da lei sottratti ai magri guadagni, che dovrebbero servire per regalare alla figlia un sontuoso abito da sposa sono un segno inequivocabile di accettazione di un destino che non sembra mostrare spiragli o offrire alternative, finché qualcosa giunge a smuovere le acque stagnanti della rassegnazione. La rivalsa giunge anzitutto attraverso la salvezza della figlia, l’atto più pienamente risarcitorio per una madre che ama di viscere e di cuore, impedendo cioè che il futuro si srotoli per lei con le stesse modalità materne, poi giungerà anche quella personale, la conquista della voce a bocca chiusa, nella bellissima sequenza collettiva che conclude il film ma non il dibattito storico e sociale.

Difficile mantenere equilibrio e sobrietà quando si parla di violenza alle donne, specie quando essa matura all’interno del nucleo familiare, in quel nido prezioso che dovrebbe proteggere e che invece si trasforma in carcere e sopraffazione. Naturalmente la Cortellesi non tenta nemmeno di camuffare la posizione critica di cui è sempre stata portatrice e quando porge una possibile giustificazione ai comportamenti di Ivano lo fa con un sarcasmo affilato e anaforico “è nervoso perché ha fatto le guerre” e pertanto demistificatore, eppure riesce a smussare gli angoli e ad addolcire asperità, a creare atmosfere potenti e sequenze antologiche, come quella in cui la condivisione di una barretta di cioccolato tra Delia e Nino dà vita ad una delle scene d’amore più sensuali e belle della storia del cinema: estraniati totalmente dallo squallore dell’officina meccanica e ingoiati da una vertigine musicale, i due si sorridono con i denti sporchi di cioccolato, fanno l’amore con lo sguardo senza nemmeno sfiorarsi e il pubblico in sala li guarda con gli occhi lucidi per pochi secondi di magnetica e struggente bellezza. E non può sfuggire la contrapposizione dell’unica scena di sesso coniugale in cui lei, di spalle, raccatta con il dito residui di sporco sul comodino mentre lui le dichiara il perdurare del proprio affetto appena dimostrato con l’insipido amplesso.

Certo se il meccanismo funziona alla perfezione è anche merito della pregevole sceneggiatura – scritta dalla Cortellesi con Furio Andreotti e Giulia Calenda – alla quasi si può perdonare di aver forzato un po’ la mano in colpi di scena poco credibili e in artefatte manovre finalizzate al mantenimento della sorpresa finale.

C’è ancora domani è un film coraggioso e bello, semplicemente questo.

https://www.articolo21.org/2023/12/ce-ancora-domani-tutta-la-gamma-di-grigi-di-paola-cortellesi/

L’ottava vita di Nino Haratischwili

Saggistica breve, Letteratura, Marsilio, Natale 2023, L’ottava vita (per Brilka), Nino Haratischwili

Bianco Natale 2023/Nino Haratischwili, L’ottava vita (per Brilka), Marsilio, Venezia, 2020

@ Agata Motta, 4 dicembre 2023

“Si dice che il numero otto equivalga all’eternità, al fiume che ritorna. Ti dono il mio otto.” Con queste parole Niza consegna alla nipote Brilka un secolo di narrazione, un legame tra generazioni, un filo cui stare avvinghiati per non smarrire le radici e il senso di percorsi tortuosi e imperscrutabili, la possibilità di restare in ascolto del passato, di assorbire antiche energie che andranno a confluire nel ciclo inarrestabile della vita e della grande storia.

Con “L’Ottava vita (per Brilka)”, edito da Marsilio e tradotto dal tedesco da Giovanna Agabio, la georgiana Nino Haratischwili, nata a Tbilisi ma residente a Berlino, consegna un romanzo fiume che in più di mille scorrevolissime pagine traccia la storia di una nazione ‒ la sua Georgia per l’appunto ‒ stritolata tra la rivoluzione bolscevica, le guerre mondiali e il crollo dell’Unione Sovietica e vi innesta le singolari vicende della famiglia Jashi e dei tantissimi personaggi che le ruotano intorno senza mai perdere il bandolo dell’intricata matassa che dipana con amorevole cura.

L’andamento della narrazione, in prima o in terza persona a seconda delle esigenze, segue un ordine cronologico manipolato da continui slittamenti nel passato e rapidissime anticipazioni del futuro senza mai confondere il lettore. L’inizio e la fine, che torna alle prime pagine con perfetta simmetria, sono il cerchio dentro il quale inscrivere un passato che profuma di cioccolata e sogni spezzati e che assorda con gli echi di guerre onnipresenti.

L’autrice si concentra sugli snodi fondamentali della Storia e passa in rassegna i dittatori e gli uomini politici che si sono succeduti al comando della grande Russia e poi dell’Unione Sovietica e non salva nessuno. Parole dure anche per il padre della perestrojka, nella consapevolezza di porgere una visione inedita al mondo occidentale, che non appare tanto migliore dei predecessori. Centrali le figure di Stalin (il Generalissimo) e del capo dei servizi segreti Beria (il Piccolo Grande Uomo che, capace di spropositate passioni e di incredibili efferatezze, possiede un’ambigua attrattiva), mai menzionati per nome ma incombenti come tragici spettri capaci di avvolgere nel manto nero della violenza il popolo e di condizionare il destino di migliaia di vite.

Le nozioni storiche non sempre sono integrate al racconto, talvolta appaiono volutamente isolate, come se fossero rapide pagine di un manuale atte ad orientare il lettore che non ricorda o non conosce con esattezza ciò che è accaduto in spazi lontani non solo geograficamente ma anche sotto il profilo ideologico e socioeconomico. Sono quindi pagine che possono alterare la compattezza della struttura narrativa, ma che si rivelano necessarie ad una comprensione non superficiale del testo.

La lettura politica dell’autrice relativa alla realtà narrata emerge con chiarezza, Nino Haratischwili vuol farsi testimone del suo tempo e di un passato in fondo recente che ha studiato e approfondito con occhio critico. Non le importa motivare ma mostrare, non indugia sulle cause ma si concentra sugli effetti. Chi detiene il potere e affligge il popolo non può essere giustificato o compreso. Chi travolge un territorio lasciando polvere e macerie non ha possibilità di replica. Chi ha vissuto sulla propria pelle o su quella dei propri antenati l’insulto della sopraffazione non ha chiavi adatte ad aprire la via del perdono o del dialogo. La condanna scaturita è dura e senza appello.

Gli elementi di maggiore fascinazione del romanzo sono la capacità affabulatoria dell’autrice e la cura dedicata ad ogni personaggio, specie a quelli femminili, che sono tantissimi e assai diversi tra loro. Nino Haratischwili li dirozza con amore come farebbe un artigiano con il legno inerte, gradualmente li scolpisce nel corpo e nella mente, poi passa il testimone ad altri personaggi spostando altrove il fulcro del racconto per poi invertire nuovamente la marcia e far progredire ciò che sembrava aver lasciato in ombra. Scava, arricchisce, conclude.

Le storie diventano dunque parole sempre nuove che giungeranno prima o poi a destinazione, dove sarà possibile raccoglierle e ascoltarle, talvolta dolci e pregne di amore, speranze e illusioni, altre dure, spietate, desolanti, impotenti di fronte ai destini tracciati dalle vicende politiche e dalle oscure e ciniche manovre dei potenti della terra. Stasia lotta, si oppone e purtroppo non vince, ma di quella lotta impari, di quella determinazione e di quel coraggio resta il segno indelebile. La bellissima Christine comprende il terribile meccanismo della sopravvivenza e ne verrà schiacciata senza per questo uscirne sconfitta. La dolce Kitty oltrepasserà l’orrore della tortura per trovare nel canto dell’esule la propria dimensione, ma il ricordo del doloroso passato ha già scavato vertiginosi abissi. E poi ancora Ida, Sopio, Mariam, Nana, Fred, Elene, Daria, Lana e un’infinità di altre donne attraversano le pagine e si imprimono nel cuore.

Nino Haratischwili

Gli uomini spesso appaiono freddi, duri e inflessibili, cinici e calcolatori, primo fra tutti Kostja che dopo un appassionato e infelice amore giovanile pretenderà di plasmare la figlia e la nipote a propria immagine e somiglianza, o deboli e sbandati, distratti e indolenti, ma ad alcuni di loro l’autrice riesce a donare vibrazioni emotive indimenticabili. Ѐ il caso di Ramas, che sacrifica la bellezza dell’adorata moglie per sottrarla alla rapace e ricattatoria attenzione del Piccolo Grande Uomo e poi si toglie la vita, o dell’incolore e potentissimo Giorgi, impantanato in un amore proibito e inesprimibile, che scopre con angoscia la sconvolgente identità del padre.

La ricetta di una cioccolata dal gusto divino, tramandata da una generazione all’altra, capace di donare momenti di estasi ma latrice di sventure per chi vi si accosta, costituisce l’elemento fiabesco in grado di condizionare le sorti di alcuni personaggi. Sembra un gioco, una magia poco aderente alla realtà descritta ma non dispiace abbandonarsi ad essa, perché di quella magnifica bevanda sembra quasi di percepire l’odore e il sapore.

Il temporaneo avvicinamento tra la sfuggente e irrisolta Niza, giovane donna dal presente confuso, e Brilka, ragazzina complicata e nevrotica che subisce il fascino dell’avventura umana e musicale della prozia Kitty, non è stato spontaneo né semplice, anzi, ha prodotto in entrambe frane e smottamenti dentro cui far scivolare rabbia, aspettative deluse, impotenza, dubbi. Da da quello scombinato cumulo di macerie scaturisce però prepotente la necessità di mettere assieme le scombinate trame del passato per farne un grandioso arazzo da guardare nei momenti di smarrimento, perché da chi ci ha preceduto può giungere talvolta una luce che come una piccola lanterna illumini la notte.

Bellissimo espediente quello di inserire, a conclusione del romanzo, l’ottavo libro intitolato Brilka (anche le sette parti precedenti, chiamate libri, portavano il nome di una delle donne protagoniste) e tante pagine bianche che toccherà un giorno proprio a Brilka riempire.

Nino Haratischwili

L’ottava vita (per Brilka)

Marsilio editore

pp.1129

€ 24,00

leggi anche su

https://www.articolo21.org/2023/12/bianco-natale-2023-nino-haratischwili-lottava-vita-per-brilka/

“L’occhio moltiplicatore del cinema” di Danilo Amione

Cinema, Saggistica breve, L’occhio moltiplicatore del cinema, Danilo Amione, Saggio, Mimesis Edizioni

“L’occhio moltiplicatore del cinema” di Danilo Amione per Mimesis Edizioni

@Agata Motta, 10 novembre 2023

Si può amare il cinema e divenirne semplicemente assidui consumatori e divulgatori oppure si possono disseminare tracce e segnali di questo innamoramento nel proprio vissuto e nel proprio lavoro.

Si può amare il cinema e divenirne semplicemente assidui consumatori e divulgatori oppure si possono disseminare tracce e segnali di questo innamoramento nel proprio vissuto e nel proprio lavoro.

Con L’occhio moltiplicatore del cinema, Mimesis edizioni, Danilo Amione, docente di Storia del cinema e del video e critico cinematografico, compie un’immersione profonda nel suo elemento naturale e conduce i lettori ad attraversare un secolo di cinematografia con gradevole finezza e acume critico. Il testo, supportato da un ampio apparato bibliografico, è costituito da brevi saggi, originariamente pubblicati su varie riviste di settore, raggruppati seguendo un preciso criterio: lo “sguardo degli autori”, ritenuti fondanti, sulla settima arte; lo “sguardo sugli autori” che hanno lasciato un solco profondissimo e prolifico; il “cinema rivisitato”, ampia sezione su alcune tematiche forti trattate da diversi registi con punti di vista originali; una parte sulla televisione intesa come “altra lettura filmica della realtà” e infine uno scritto su Gilles Deleuze e la sua” nuova interpretazione dell’immagine”.

La scelta operata dall’autore rende il testo agile e favorisce una consultazione libera e disordinata, si può vagare tra le pagine alla ricerca di film, temi ed autori assecondando interessi personali o lasciarsi incuriosire e sedurre da nomi meno noti e frequentati. Il saggio rappresenta dunque un approfondimento culturale ricco di stimoli per i cinefili ma anche un utile strumento di orientamento per neofiti a caccia di nuove sollecitazioni.

Amione insiste su cineasti a lui particolarmente cari (Roberto Rossellini, Pier Paolo Pasolini, Marco Ferreri, Ermanno Olmi, giusto per  citarne alcuni), non solo per indagarne linguaggio filmico e motivi conduttori ma per indicare quanto siano imprescindibili per le generazioni future e anche per la propria formazione umana e professionale. Un velo di ammirazione e di gratitudine pervade le pagine senza per questo edulcorare analisi sempre accurate condotte con uno stile semplice e chiaro e con una scrittura piana ed essenziale in cui il ritmo serrato dell’argomentazione si accompagna a quello affabile della narrazione, perché alla necessità del ragionamento si accompagna sempre e comunque il piacere di raccontare.

citarne alcuni), non solo per indagarne linguaggio filmico e motivi conduttori ma per indicare quanto siano imprescindibili per le generazioni future e anche per la propria formazione umana e professionale. Un velo di ammirazione e di gratitudine pervade le pagine senza per questo edulcorare analisi sempre accurate condotte con uno stile semplice e chiaro e con una scrittura piana ed essenziale in cui il ritmo serrato dell’argomentazione si accompagna a quello affabile della narrazione, perché alla necessità del ragionamento si accompagna sempre e comunque il piacere di raccontare.

Sulla peculiarità, che appartiene al cinema come alla letteratura, di farsi specchio riflettente e/o deformante della società l’autore scava con particolare perizia, restituendo al lettore sintetiche ed illuminanti interpretazioni. Di particolare interesse in tal senso la sezione dedicata agli anni ’60 che Amione individua come snodo fondamentale in cui la ripresa economica e l’affermazione dell’uomo a una dimensione (quella del consumismo individuata da Marcuse) porta ad una grande mutazione gravida di conseguenze. I film proposti inscenano la cancellazione o la rivisitazione in chiave nostalgica del rapporto uomo-natura e mostrano brandelli urbani magari più poveri ma più sani, in cui ritrovare “gli ultimi lembi di umanità”. Borghesia e proletariato diventano banco di prova per artisti che hanno precorso i tempi nell’indicare l’abisso cui l’Occidente con i suoi disvalori è destinato a fare i conti.

La parte più corposa del saggio è riservata a tematiche di grande interesse esplorate da più angolazioni, in cui è sempre l’uomo a stare al centro con “la propria esistenza in bilico” e con il proprio scomodo “stare nel mondo”. La politica, le relazioni sociali, l’ipotesi della felicità, il divino entrano con prepotenza nei percorsi individuali di personaggi che non si riconoscono nel proprio tempo, che vivono conflitti interiori o si nutrono di ideali irraggiungibili. Anche chi vive in una condizione di esclusione deve subire il sopruso del Tempo che “esiste solo in relazione a ciò che siamo e che ci aspettiamo dalla vita” e che permea comunque con il suo implacabile incedere scelte e condotte.

Attraverso le parole dell’autore ecco sfilare davanti ai nostri occhi i film dei grandi maestri del cinema francese, come François Truffaut e Claude Lelouch, di quello tedesco, come Wim Wenders, di quello britannico, come Peter Greenaway o di quello americano, dal magnifico sguardo su colpe, responsabilità e destini di Clint Eastwood, alla voce destabilizzante di Stanley Kubrick e a quella distopica e tecnologica di Steven Spielberg per poi passare a Brian De Palma, Robert Zemeckis e a tanti altri ancora.

Attraverso le parole dell’autore ecco sfilare davanti ai nostri occhi i film dei grandi maestri del cinema francese, come François Truffaut e Claude Lelouch, di quello tedesco, come Wim Wenders, di quello britannico, come Peter Greenaway o di quello americano, dal magnifico sguardo su colpe, responsabilità e destini di Clint Eastwood, alla voce destabilizzante di Stanley Kubrick e a quella distopica e tecnologica di Steven Spielberg per poi passare a Brian De Palma, Robert Zemeckis e a tanti altri ancora.

L’ampio respiro che sorregge il testo porta l’autore ad inserire artisti che implicano il confronto con mentalità e valori diversi legati al territorio che li ha generati, come accade con l’Iran di Bahman Ghobadi, di Mohsen Makhmalbaf e di Jafar Panahi.

Amione definisce il proprio metodo di indagine “olistico” e afferma, nell’introduzione al volume, che gli artisti proposti sono assai diversi tra loro “ma tutti egualmente proiettati nel racconto della realtà, individuale e collettiva, colta nella sua molteplicità, attraverso il linguaggio cinematografico, per sua natura universale, e per questo prima forma di “buona” globalizzazione nella storia culturale dell’umanità”.

Danilo Amione

L’occhio moltiplicatore del cinema

Prefazione di Dario Tomasi

Mimesis edizioni

pp.171

€ 16,00

anche su Articolo21