Fiction Rai1 “L’amica geniale”, “Blanca”, “Noi”

Il mestiere del critico, Serie TV, L’amica geniale, Blanca, Noi, Elena Ferrante, Rai1

La sostenibile seduzione di Rai1

@Agata Motta, 20-04-2022

Al di là delle fisiologiche oscillazioni negli ascolti, la fiction di Rai 1 ha goduto in questa stagione di ottima salute grazie ad un’ampia gamma di offerte in grado di blandire variegati palati. Tra le tante proposte di prima serata, almeno tre meritano attenzione: L’amica geniale, terza stagione, Blanca e Noi, entrambe al debutto.

Chi ha amato la tetralogia di Elena Ferrante, ma anche chi non l’ha mai letta, avrà sicuramente provato l’impulso di accostarsi ad una serie tv che, riprendendo un discorso già avviato con successo negli anni precedenti, continua a non deludere nello spontaneo confronto con l’opera letteraria.

Sarà perché la stessa Ferrante firma la sceneggiatura, in un eccellente lavoro di squadra, insieme con Saverio Costanzo (il regista delle prime due serie), Francesco Piccolo e Laura Paolucci, ma davvero i nuclei tematici fondanti del romanzo si ritrovano intatti e, in questa stagione sottotitolata “Storia di chi fugge e di chi resta”(come l’omonimo romanzo da cui è tratta, che risulta il più ostico dei quattro), il complesso contesto politico-sociale degli anni Settanta e le vicende private di Elena e Lila si intersecano creando un affresco di grande bellezza. Il cambio di regia si avverte appena, Daniele Luchetti mantiene una continuità nei ritmi, nella struttura e nel lavoro già impostato delle brave protagoniste, Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila). La contestata mancata sostituzione delle due giovanissime attrici, che si sono ritrovate nei panni di due donne trentenni, si è rivelata invece una scelta giusta, perché entrambe hanno mantenuto una forza e un’intensità tali da mettere a tacere qualsiasi voce critica.

La storia segue il percorso accidentato di un’amicizia tanto travolgente quanto tossica che si incunea nel malsano rione di provenienza, la Napoli ben conosciuta dalla Ferrante, e nei tanti luoghi di fuga e di rinascita in cui il talento di Elena, ormai divenuta promettente scrittrice, cerca conferma.

La storia segue il percorso accidentato di un’amicizia tanto travolgente quanto tossica che si incunea nel malsano rione di provenienza, la Napoli ben conosciuta dalla Ferrante, e nei tanti luoghi di fuga e di rinascita in cui il talento di Elena, ormai divenuta promettente scrittrice, cerca conferma.

Senza dubbio la forza della fiction sta nel sostrato letterario e nell’ottima sceneggiatura, che isola dialoghi perfetti e lavora sul malessere trasversale di generazioni che, pur appartenendo ad ambienti diversi, si nutrono di ideali convergenti. È soprattutto lo sguardo delle donne quello che si posa su istanze sociali che riguardano sì i lavoratori e la coscienza del loro sfruttamento ma soprattutto una nuova consapevolezza intrisa di rancore, rivendicazioni e dolore. Quello che viene rappresentato è un mondo ancora dominato dagli uomini ma filtrato dalla sensibilità femminile che reclama i propri spazi in ogni ambito, compresa la sfera sessuale nella quale è adesso possibile confrontarsi ed esprimere insoddisfazioni. Ed ecco che il dialetto si piega agli usi più diversi: diventa il modo più spontaneo per relazionarsi nel microcosmo del rione, ribolle sulfureo nel grande serbatoio della rabbia sociale o consente di ribadire le proprie origini in ambienti solo in apparenza accoglienti, sempre comunque in netta contrapposizione alla lingua italiana, quella della cultura, del riscatto e della salvezza, la lingua che seduce promettendo cambiamenti e rivoluzioni che restano appannaggio di chi la possiede veramente e si trova nelle condizioni di dirigere e indirizzare quei cambiamenti e quelle rivoluzioni.

Ma tutto ciò potrebbe non bastare per garantire lo spessore di questa fiction se non ci fossero tanti altri robusti interpreti a sostenere l’altissima prova delle protagoniste. Primo fra tutti Matteo Cecchi, uno straordinario Pietro Airota, giovane talento accademico e rampollo di illustre famiglia, che sposerà la combattuta e già esitante Elena decretandone di fatto l’affossamento nel ruolo di moglie e di madre. Immerso nel proprio universo letterario, Pietro crede di poter attuare la sua rivoluzione dalla scrivania domestica e dalla cattedra universitaria, ma non si accorge di quanto essa possa trovarsi lontana anni luce dai fermenti sociali che di altre lotte e di altri strumenti si stanno frattanto dotando. Da una parte esorta la moglie a proseguire il suo percorso artistico dall’altra la vincola a ruoli tipicamente femminili, come se si potesse scrivere un libro nei ritagli di tempo tra un’incombenza domestica e l’altra o tra due maternità subite e non desiderate. Nello sguardo, nella modulazione della voce, nei gesti, Cecchi costruisce un personaggio a tutto tondo con le sue spossanti contraddizioni e riesce a farlo amare nonostante tutto, perché proprio l’amore per la donna che ha scelto di sposare, superando l’enorme divario sociale, è tangibile e pieno di sofferenza.

Ma tutto ciò potrebbe non bastare per garantire lo spessore di questa fiction se non ci fossero tanti altri robusti interpreti a sostenere l’altissima prova delle protagoniste. Primo fra tutti Matteo Cecchi, uno straordinario Pietro Airota, giovane talento accademico e rampollo di illustre famiglia, che sposerà la combattuta e già esitante Elena decretandone di fatto l’affossamento nel ruolo di moglie e di madre. Immerso nel proprio universo letterario, Pietro crede di poter attuare la sua rivoluzione dalla scrivania domestica e dalla cattedra universitaria, ma non si accorge di quanto essa possa trovarsi lontana anni luce dai fermenti sociali che di altre lotte e di altri strumenti si stanno frattanto dotando. Da una parte esorta la moglie a proseguire il suo percorso artistico dall’altra la vincola a ruoli tipicamente femminili, come se si potesse scrivere un libro nei ritagli di tempo tra un’incombenza domestica e l’altra o tra due maternità subite e non desiderate. Nello sguardo, nella modulazione della voce, nei gesti, Cecchi costruisce un personaggio a tutto tondo con le sue spossanti contraddizioni e riesce a farlo amare nonostante tutto, perché proprio l’amore per la donna che ha scelto di sposare, superando l’enorme divario sociale, è tangibile e pieno di sofferenza.

Buona la prova di Francesco Serpico che interpreta Nino Sarratore, il grande amore di Elena, un uomo apparentemente aperto e incline ad incoraggiare la nuova condizione femminile, ma in realtà spavaldo e impunito seduttore, disposto a qualsiasi bassezza pur di soddisfare i suoi appetiti assai poco moderni e rivoluzionari.

Molto intensi anche Giovanni Buselli nel ruolo di Enzo Scanno, l’amorevole e paziente compagno di Lila, unico personaggio maschile di matura e piena sensibilità, ed Eduardo Scarpetta in quello di Pasquale Peluso, compagno pieno di risentimento e di bisogno di rivalsa che non esiterà a sbattere in faccia all’amica d’infanzia un imborghesimento ritenuto disgustoso. E non ha in fondo tutti i torti, perché Elena, ormai imparentata agli Airota, si prodigherà per denunciare la condizione degli operai nelle fabbriche e per proteggere l’amica devastata dai ritmi lavorativi, ma lo farà ricorrendo alle amicizie dei potenti, all’ala protettiva di una famiglia illuminata e progressista che agisce in soccorso dei deboli dall’alto della propria posizione privilegiata e che usa pertanto proprio quei metodi contro i quali dovrebbe per coerenza lottare.

A Rosaria Langellotto, che interpreta Gigliola Spagnuolo, moglie del boss del quartiere Michele Solara (Alessio Gallo), va un monologo da brivido, quello in cui, con una gelida sofferenza che diviene carne viva e sanguinante, rivela la sconcertante percezione dei corpi femminili del marito e i sentimenti suscitati invece da Lila, unica donna da lui veramente amata e mai posseduta, donna della quale ammira la straordinaria intelligenza con ottuso sbigottimento.

Tutti gli attori (Gabriele Vacis, Giulia Lazzarino, Elvis Esposito, Giovanni Amura, giusto per citarne alcuni) contribuiscono comunque, anche nei più piccoli ruoli, a quell’effetto corale di contrasto e dissonanza che in fondo è la nota peculiare di questa serie.

A restare sottopelle è infine la vibrante malinconia della colonna sonora di Max Richter, eccellente musicista già da tempo prestato al cinema (Valzer con Bashir, Arrival, Venuto al mondo, Perfect sense, La chiave di Sara, The Congress) e alla tv (The Leftovers – Svaniti nel nulla), che riesce a dar corpo alle immagini e sostanza ai sentimenti. Il tema di Elena & Lila è pura emozione.

Si possono dunque perdonare certe piccole cadute, come l’effetto cartolina sullo sfondo dei cambi di ambientazione.

E poi ci sono quelle fiction che, nonostante la volatile aderenza alla realtà, hanno il pregio di predisporre lo spettatore ad una sorta di disponibilità all’accoglienza, di naturale stupore.

È il caso di Blanca, serie poliziesca diretta con cura da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, scrittrice napoletana con una notevole esperienza nella gestione e nella cura di ragazzi difficili e pertanto particolarmente adatta all’analisi di situazioni limite e personalità fragili e complesse.

Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando, una giovane non vedente esperta in décodage, l’ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste. Basta perdersi nel suo sguardo perso per constatare che la sua è una superba prova attoriale, basta seguirne il passo incerto, guidato da Linneo, il bulldog femmina divenuto star della serie, per sentire quanto lo spazio, agevolmente abitato dagli altri personaggi, possa essere insidioso e attraente per chi ha scelto di non arrendersi e di inseguire le proprie ambizioni nonostante gli evidenti limiti. Il lavoro d’ufficio, al quale potrebbe validamente contribuire con le sue competenze, le calza stretto, lei vuole immergersi nelle indagini, divenire membro attivo del Commissariato presso il quale lavora come stagista.

Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando, una giovane non vedente esperta in décodage, l’ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste. Basta perdersi nel suo sguardo perso per constatare che la sua è una superba prova attoriale, basta seguirne il passo incerto, guidato da Linneo, il bulldog femmina divenuto star della serie, per sentire quanto lo spazio, agevolmente abitato dagli altri personaggi, possa essere insidioso e attraente per chi ha scelto di non arrendersi e di inseguire le proprie ambizioni nonostante gli evidenti limiti. Il lavoro d’ufficio, al quale potrebbe validamente contribuire con le sue competenze, le calza stretto, lei vuole immergersi nelle indagini, divenire membro attivo del Commissariato presso il quale lavora come stagista.

Un passato fin troppo tragico, che avrebbe abbattuto anche una quercia, sorregge la necessità di Blanca di giungere alla sorgente del male per snidarlo e affrontarlo a qualsiasi costo. L’omicidio della sorella Beatrice e l’incendio che le fa perdere la vista continuano a martellare i suoi ricordi in flashback sparsi che stuzzicano lo spettatore per il quale non è difficile intuire come in quei ricordi qualcosa si sia inquinato e che la verità processuale su quelle vicende potrebbe non essere la verità dei fatti realmente accaduti. La vocazione per la giustizia, scaturita da quel passato, ha bisogno di continui banchi di prova e i casi, man mano affrontati nelle sei puntate, le offrono l’opportunità di combattere nonostante la diffidenza, se non addirittura il fastidio, che l’ambiente lavorativo le riserva. Le sue armi sono state affilate dalla paziente dedizione di un padre (il valido Ugo Dighero) che ne ha costruito pezzo per pezzo l’autonomia e che la segue a distanza con discrezione per non invadere la fragile indipendenza alla quale comunque la donna è giunta. Per questa tenace e deliziosa creatura l’amore è in agguato, quello che si fa strada con difficoltà nel seducente commissario Liguori (il calibrato Giuseppe Zeno) e quello che si insinua come una serpe velenosa assetata di vendetta in Nanni (Pierpaolo Spollon), personaggio chiave che condurrà alla vera risoluzione dell’omicidio di Beatrice.

Prima serie al mondo realizzata con la tecnica dell’olofonia, che permette di riprodurre il suono in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo dell’uomo, Blanca è un prodotto ben confezionato, con una buona regia, attori di consolidata esperienza nel settore delle fiction e una complessiva resa di bell’impatto visivo e sonoro. La sceneggiatura talvolta annaspa in situazioni che sfiorano l’assurdo ma più spesso costruisce tensione e si concede qualche battuta di alleggerimento politicamente scorretta sulla disabilità, affidandola al Commissario Mauro Bacigalupo (Enzo Paci), ormai disilluso e allergico alle complicazioni. Sullo sfondo una Genova “con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così” che intriga senza esagerare.

Prima serie al mondo realizzata con la tecnica dell’olofonia, che permette di riprodurre il suono in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo dell’uomo, Blanca è un prodotto ben confezionato, con una buona regia, attori di consolidata esperienza nel settore delle fiction e una complessiva resa di bell’impatto visivo e sonoro. La sceneggiatura talvolta annaspa in situazioni che sfiorano l’assurdo ma più spesso costruisce tensione e si concede qualche battuta di alleggerimento politicamente scorretta sulla disabilità, affidandola al Commissario Mauro Bacigalupo (Enzo Paci), ormai disilluso e allergico alle complicazioni. Sullo sfondo una Genova “con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così” che intriga senza esagerare.

Per quanto suoni fiabesca, l’idea che si possa danzare sotto la pioggia invece di aspettarne la fine (uno dei preziosi insegnamenti paterni) è talmente bella che si può far finta di crederci e sorridere, perché illudersi e sognare sono pratiche sane per chiunque.

Si sono appena conclusi i sei appuntamenti con Noi – remake di This Is Us, popolarissima serie tv creata da Dan Fogelman vincitrice di due Emmy Awards e un Golden Globe – la cui sceneggiatura porta i nomi prestigiosi di Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero. Mettere da parte il confronto con la serie statunitense, che ha già prodotto malumori e recriminazioni di ogni genere, è l’atteggiamento più saggio per accostarsi alla vicissitudini della famiglia Peirò e per lasciarsi trasportare dalle affascinanti debolezze di personaggi dilaniati da conflitti interiori che inevitabilmente si riverberano nelle relazioni affettive.

La vita di Pietro e Rebecca (Lino Guanciale in stato di grazia e Aurora Ruffino, ottima nelle vesti di Rebecca da giovane e inadeguata in quelli della donna matura, complice un trucco inaccettabile), profondamente diversi per collocazione sociale, cultura e ambizioni ma folgorati da un’attrazione reciproca che diventa amore profondo, viene messa alla prova dall’arrivo di tre gemelli. In realtà uno morirà durante il parto e la coppia, con un atto di generosità che rasenta l’incoscienza, porterà a casa ugualmente un terzo figlio attraverso l’adozione di un bambino di colore abbandonato e portato in ospedale da un vigile del fuoco. I tre fratelli crescono insieme creando di fatto una frattura nella giovane coppia, spossata da una genitorialità che risucchia ogni energia e chiude per qualche tempo il sipario sui sogni artistici di Rebecca. Claudio e Cate si aiutano a vicenda, uniti dal viscerale legame spesso presente nei gemelli, mentre Daniele vive alla perenne ricerca di un’approvazione che si trasforma in perfezionismo,

La vita di Pietro e Rebecca (Lino Guanciale in stato di grazia e Aurora Ruffino, ottima nelle vesti di Rebecca da giovane e inadeguata in quelli della donna matura, complice un trucco inaccettabile), profondamente diversi per collocazione sociale, cultura e ambizioni ma folgorati da un’attrazione reciproca che diventa amore profondo, viene messa alla prova dall’arrivo di tre gemelli. In realtà uno morirà durante il parto e la coppia, con un atto di generosità che rasenta l’incoscienza, porterà a casa ugualmente un terzo figlio attraverso l’adozione di un bambino di colore abbandonato e portato in ospedale da un vigile del fuoco. I tre fratelli crescono insieme creando di fatto una frattura nella giovane coppia, spossata da una genitorialità che risucchia ogni energia e chiude per qualche tempo il sipario sui sogni artistici di Rebecca. Claudio e Cate si aiutano a vicenda, uniti dal viscerale legame spesso presente nei gemelli, mentre Daniele vive alla perenne ricerca di un’approvazione che si trasforma in perfezionismo,

Conosciamo i tre fratelli alle soglie dei trentaquattro anni, con vissuti diversi e problemi che affondano le radici nell’infanzia: Claudio – l’adorabile Dario Aita che imprime un’impronta fortissima e personale ad un ruolo che suona come una sfida – è un attore insoddisfatto che non ha ancora metabolizzato la propria percezione di invisibilità rispetto ai due fratelli più problematici che hanno invece fagocitato le attenzioni dei genitori; Cate – una Claudia Marsicano in perfetta simbiosi con il personaggio ma in maniera incostante – è talmente condizionata dai propri problemi di sovrappeso da non riuscire ad abbandonarsi con naturalezza alla dedizione di Teo – un Leonardo Lidi impeccabile in ogni sfumatura – e si accontenta di impartire lezioni di musica rinunciando a quel talento musicale che potrebbe fare la differenza; Daniele – il bel Livio Kone che non può supplire con la gestualità esasperata alla sdrucciolevole aderenza emotiva di volto e di voce – pur avendo goduto di affermazione sociale e pienezza affettiva, scava nel proprio passato alla ricerca dei genitori naturali per colmare il vuoto percepito sin da piccolo. Con loro entrano in relazione molti altri personaggi, con interpretazioni non esaltanti come quella di Angela Ciaburri (penalizzata anche da battute e psicologia discutibili dettate dalla sceneggiatura) nel ruolo di Betta, moglie di Daniele, o di Timothy Martin in quello di Mimmo, padre naturale di Daniele, che avrebbero invece dovuto dare un contributo determinante alla ricerca di identità del personaggio. Poco incisiva Francesca Agostino nei panni di Sofia, amica d’infanzia di Cate e primo amore di Claudio, più convincente Liliana Fiorelli in quelli di Chiara, attrice egocentrica che condivide con Claudio un difficile debutto teatrale corredato da coinvolgimento sentimentale, altalenante la resa scenica di Flavio Furno (anche lui migliore da giovane e un po’ impacciato da adulto), il Michele amico di Pietro e poi nuovo compagno di Rebecca. Massimo Wertmüller giganteggia nel ruolo del dottor Castaldi, uno di quei medici capaci di trasformare il dolore in distillato di saggezza che chiunque vorrebbe incontrare almeno una volta nella vita. Un plauso va ai fratelli Peirò da piccoli (Francesco Mandolini, Anna De Luca e Girum Felicani) e da adolescenti (Gianmaria Brambillasca, Giulia Barbuto C. Da Cruz e Malich Cisse) che contribuiscono alla creazione di un tessuto familiare solido e veritiero.

Luca Ribuoli, che ha firmato moltissime fiction di successo (La squadra, Don Matteo, La mafia uccide solo d’estate), è attento alla creazione di un contesto italiano (Torino, Milano, Roma e Napoli sono le città di riferimento, ma l’intento rimane parzialmente realizzato) per una storia molto americana nella quale l’identificazione non è immediata, si avvale dell’impegnativo montaggio di Pietro Morana e si affida ad una birichina e assai orecchiabile colonna sonora, il cui brano portante Mille stelle, scritto da Andrea Farri e da Nada (che la canta) sembra solleticare dolcemente le corde dei sentimenti.

Luca Ribuoli, che ha firmato moltissime fiction di successo (La squadra, Don Matteo, La mafia uccide solo d’estate), è attento alla creazione di un contesto italiano (Torino, Milano, Roma e Napoli sono le città di riferimento, ma l’intento rimane parzialmente realizzato) per una storia molto americana nella quale l’identificazione non è immediata, si avvale dell’impegnativo montaggio di Pietro Morana e si affida ad una birichina e assai orecchiabile colonna sonora, il cui brano portante Mille stelle, scritto da Andrea Farri e da Nada (che la canta) sembra solleticare dolcemente le corde dei sentimenti.

I continui flashback, giocati su più livelli temporali, che creano una continua corrispondenza tra passato e presente e che movimentano con un perfetto disegno la linea narrativa, costituiscono l’aspetto più avvincente e tecnicamente ben riuscito di un plot senza grandi colpi scena che spinge sull’acceleratore delle emozioni perché intorno ad esse in sostanza si gioca tutta la partita.

Lo scavo introspettivo, che avrebbe dovuto essere la nota più alta nella rappresentazione del vissuto di ogni personaggio, appare però talvolta diluito per qualche falla nella sceneggiatura (molti dialoghi sono densi e graffianti altri risultano sciatti) e per un livello di recitazione poco omogeneo e compatto che inficia in parte il risultato complessivo.

Se l’intenzione era quella di fare di Noi il prodotto di punta della stagione, qualcosa non ha funzionato perché gli ascolti non sono stati quelli previsti. Sarebbe meglio accoglierlo per quello che invece è riuscito ad essere, un appuntamento domenicale di buona qualità e perfettamente godibile, una parentesi dentro cui racchiudere qualche lacrima e qualche sorriso. Con mille stelle che vengono giù e la ricerca mai conclusa dell’amore.

https://www.scriptandbooks.it/2022/04/20/la-sostenibile-seduzione-di-rai1/

anche su Articolo21

https://www.articolo21.org/2022/04/la-sostenibile-seduzione-di-rai1/

Acclamato e blandito dalla critica che lo ha definito “un filosofo-scrittore”, Bernhard Schlink ha consegnato ai suoi lettori l’ultimo romanzo Donna sulle scale, edito da Neri Pozza.

Acclamato e blandito dalla critica che lo ha definito “un filosofo-scrittore”, Bernhard Schlink ha consegnato ai suoi lettori l’ultimo romanzo Donna sulle scale, edito da Neri Pozza.

Il destino mette sulla sua strada la giovane omonima nipote di Anastasija e, attraverso lei, il tempo, che non può riavvolgere il suo nastro, concede un nuovo inizio, un nuovo amore che si nutre del precedente e sembra da esso generato. Pian piano riaffiorerà anche la memoria legata ai campi di lavoro e alla lotta per la sopravvivenza che cederà presto il posto al desiderio della morte come unica speranza di sollievo, come unica via per far cessare i tormenti fisici e il logoramento psicologico. La possibilità di diventare un “lazzaro”, una cavia da laboratorio programmata per la resurrezione, viene colta infatti al volo, per qualche mese si sarebbe aperta una parentesi di vita simile a quella del bestiame ben pasciuto per il macello, alla boccata d’aria dell’annegato. Se Innokentij sia finito in quella lurida sacca priva di umanità da omicida, come recita l’accusa, o da calunniato, come appare, è un particolare che lentamente si svelerà alla coscienza dell’uomo sempre più affievolita dai disturbi fisici legati all’anomalia della sua condizione. “Da dove comincerò a piangere le azioni della mia vita maledetta?” Le parole del Grande canone penitenziale incontrano il pensiero dei grandi padri della letteratura russa, Puškin e Dostoevskij, così colpa e innocenza, vendetta ed espiazione cammineranno tenendosi per mano, tutto apparirà filtrato dal tempo e da una sorta di tiepido abbandono. Persino l’incontro con il decrepito aguzzino Voronin, che ribadisce la sua assenza di pentimento e manifesta solo una blanda curiosità per il prodotto di un esperimento ben riuscito, non alimenta odio nella vittima ma apre un varco in cui insinuare una semplice constatazione: quando non c’è più cattiveria né rimorso, l’anima sprofonda nel sonno.

Il destino mette sulla sua strada la giovane omonima nipote di Anastasija e, attraverso lei, il tempo, che non può riavvolgere il suo nastro, concede un nuovo inizio, un nuovo amore che si nutre del precedente e sembra da esso generato. Pian piano riaffiorerà anche la memoria legata ai campi di lavoro e alla lotta per la sopravvivenza che cederà presto il posto al desiderio della morte come unica speranza di sollievo, come unica via per far cessare i tormenti fisici e il logoramento psicologico. La possibilità di diventare un “lazzaro”, una cavia da laboratorio programmata per la resurrezione, viene colta infatti al volo, per qualche mese si sarebbe aperta una parentesi di vita simile a quella del bestiame ben pasciuto per il macello, alla boccata d’aria dell’annegato. Se Innokentij sia finito in quella lurida sacca priva di umanità da omicida, come recita l’accusa, o da calunniato, come appare, è un particolare che lentamente si svelerà alla coscienza dell’uomo sempre più affievolita dai disturbi fisici legati all’anomalia della sua condizione. “Da dove comincerò a piangere le azioni della mia vita maledetta?” Le parole del Grande canone penitenziale incontrano il pensiero dei grandi padri della letteratura russa, Puškin e Dostoevskij, così colpa e innocenza, vendetta ed espiazione cammineranno tenendosi per mano, tutto apparirà filtrato dal tempo e da una sorta di tiepido abbandono. Persino l’incontro con il decrepito aguzzino Voronin, che ribadisce la sua assenza di pentimento e manifesta solo una blanda curiosità per il prodotto di un esperimento ben riuscito, non alimenta odio nella vittima ma apre un varco in cui insinuare una semplice constatazione: quando non c’è più cattiveria né rimorso, l’anima sprofonda nel sonno.

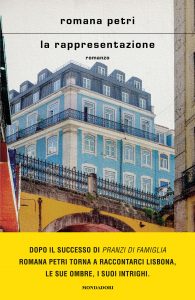

Un tempo le rappresentazioni erano sacre, con il loro corredo di significati simbolici e di intenti didattici per la moltitudine incolta, ma già la filosofia ne aveva fatto terreno privilegiato di indagine con interpretazioni fertili e continuamente plasmabili. Ma non sono le varie accezioni filosofiche ad intrigare Romana Petri nel suo recente romanzo La rappresentazione (l’ultimo della saga portoghese che comprende il magnifico Ovunque io sia e il malinconico Pranzi di famiglia), edizione Mondadori, quanto piuttosto quegli elementi in un certo senso teatrali che si biforcano in una duplice direzione: quella della rappresentazione del sé per gli altri, con quei brandelli di certezze che fungono da argine o da approdo quando la ricerca della propria identità annaspa e si frastaglia conducendo a derive esistenziali, e quella della rappresentazione del sé per sé stessi con la creazione di un’immagine rassicurante che possa placare ansie e dubbi e contemporaneamente lenire dolori antichissimi e recenti.

Un tempo le rappresentazioni erano sacre, con il loro corredo di significati simbolici e di intenti didattici per la moltitudine incolta, ma già la filosofia ne aveva fatto terreno privilegiato di indagine con interpretazioni fertili e continuamente plasmabili. Ma non sono le varie accezioni filosofiche ad intrigare Romana Petri nel suo recente romanzo La rappresentazione (l’ultimo della saga portoghese che comprende il magnifico Ovunque io sia e il malinconico Pranzi di famiglia), edizione Mondadori, quanto piuttosto quegli elementi in un certo senso teatrali che si biforcano in una duplice direzione: quella della rappresentazione del sé per gli altri, con quei brandelli di certezze che fungono da argine o da approdo quando la ricerca della propria identità annaspa e si frastaglia conducendo a derive esistenziali, e quella della rappresentazione del sé per sé stessi con la creazione di un’immagine rassicurante che possa placare ansie e dubbi e contemporaneamente lenire dolori antichissimi e recenti.